正午,我看着事物在我一旁流逝,在另一旁生长

——张琼飞

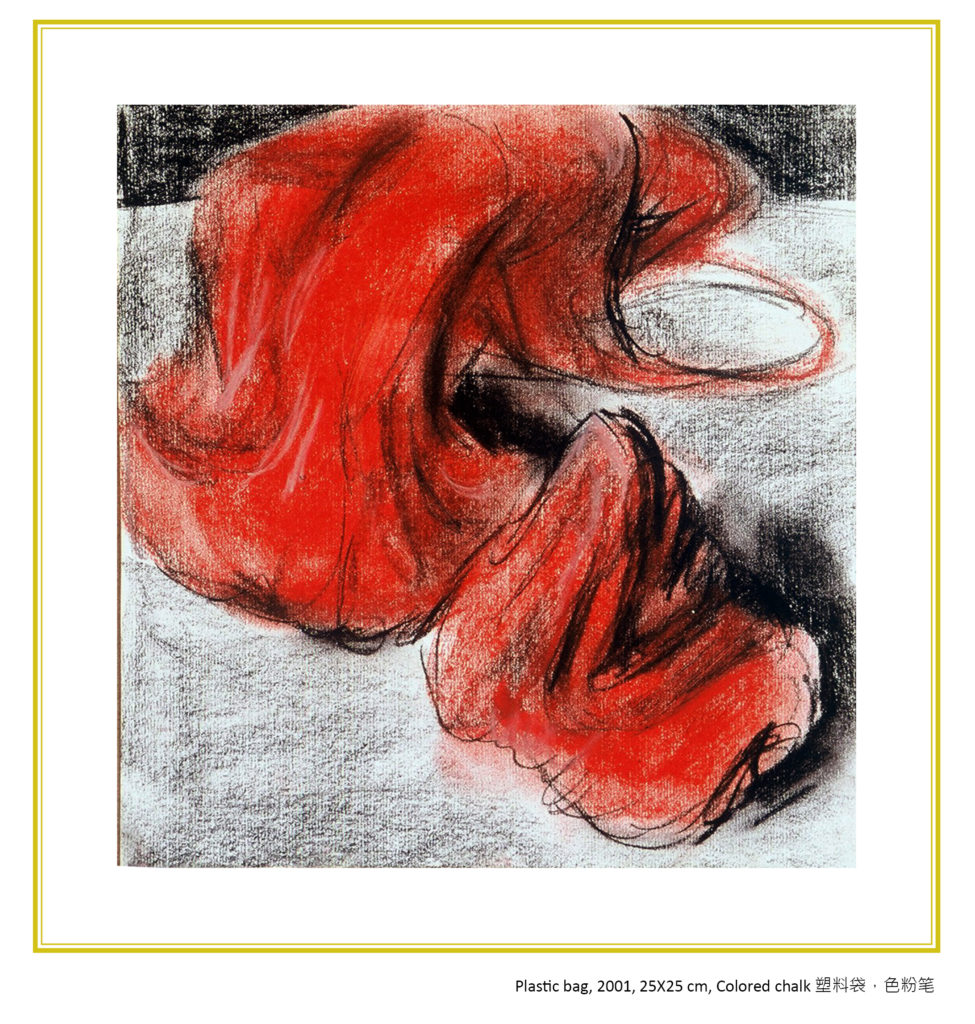

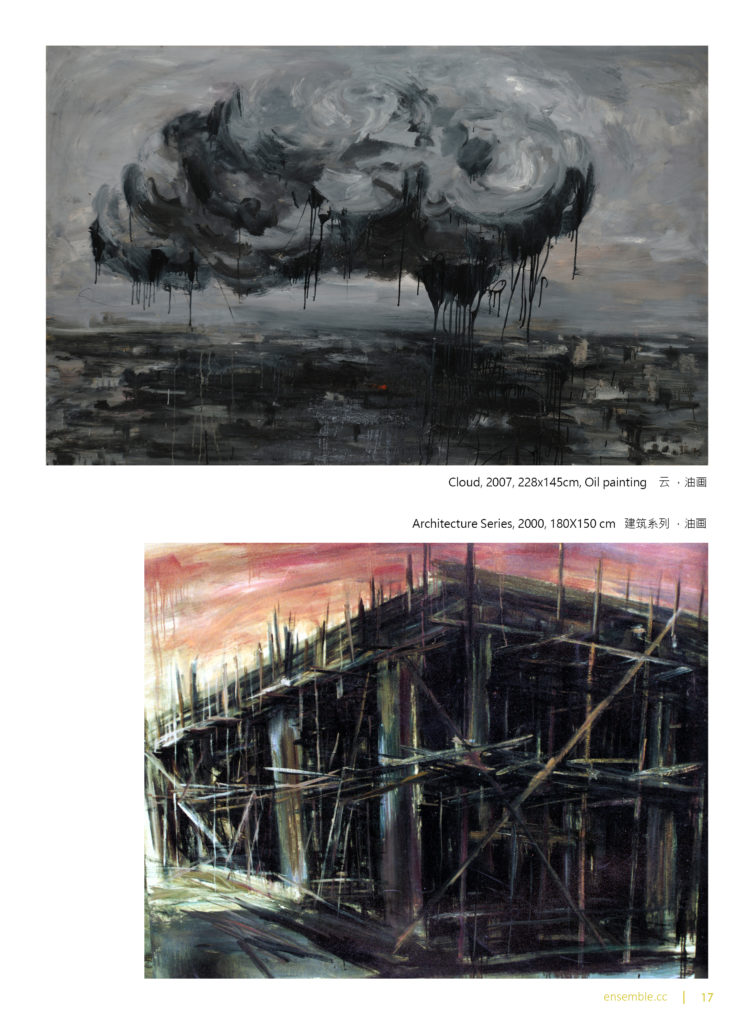

张琼飞简历:女,七十年代生于中国云南,先后毕业于云南艺术学院和中央美术学院,曾经任教于云南民族大学,现旅居法国,自由艺术家。从事当代艺术创作,以架上绘画为主,多年来,曾在中国、法国、瑞典、挪威等国家举办多次展览。作品以关注当代人的精神世界为主,多以物像象征人的处境,手法自由流畅,有表现主义之倾向。

瑛子 : 为什么喜欢表达黑暗的东西?

琼飞 : 黑暗很无限,你看,宇宙一团黑暗。但我对黑暗上瘾,如果我描述出一个暗而无限的空间,我会感到有种莫名的舒服。多年后,艺术释放了我童年的这些记忆。我对那些表达这种经验的艺术家一见如故,比如蒙克。

瑛子:怎么看待一个貌似“老生常谈”的问题—女权,或者说是“女性主义”?觉得这个东西重要吗?在艺术创作时女人的身份会影响你吗?(老实说,一直以来,一些女性艺术家靠“性别”来激发灵感,来创作,来博眼球赚人气。感觉不时所谓“用力过猛”)

琼飞: 我有时是个女性主义者,有时不是。当我感到愤怒时,我成了女性主义者,因为包括现在,性别不平等的事依然随处可见,我们需要发声,需要表达。可是当女性主义滑向一种具有某种模式化的表达方式时,我很警惕,我不愿意落入窠臼,说实话,现在很多女性艺术的作品大同小异,我没什么特别感受。我也不愿意保持一种有意和男性世界对立的姿态,毕竟两性关系远比这复杂和丰富。

你说到的“用力过猛”,是经常存在的现象,只能说明艺术家急于表现自己,失去了真实自我。实际上好的东西,“合适”最好。

另外,我觉得艺术家与艺术家之间的区别是非常大的,几乎介于物种之间的区别,有些艺术家,你一看作品就知道他(她)的性别,而有些却不知道,说明每个艺术家的敏感点不一样,不能用好坏来区别。比如看弗里达.卡洛的作品, 你马上就知道这是一个女艺术家的画。作家也是,比如法国的玛格丽特杜拉斯就是一个典型。我自认为我雌雄同体,有时我极为理性,绘画也是如此。

瑛子:“旅法”对你意味着什么?有什么重大的改变吗?对创作有影响吗?真的喜欢吗?起初有过“幻灭感“吗?(我是有过)我来美国后差不多花了三年才找到自己。

琼飞:早年我从没想着要出国,生活一直都是有偶然性的。我出国之前,通过书本和影视图像对西方已经有了一个不太有偏差的了解,所以出国后既没有很惊奇,也没有很失望,因为我从来没认为西方就是乐园。对我的创作影响是小的。我几乎从来没有直接画过一个西方人,或是我周围还算美丽的田园风景,我只关心内心的图像。

瑛子:这心态好,云淡风轻。

琼飞:法国我喜欢的地方也很多,我喜欢他们对爱的丰富理解和表达,无论是在艺术作品中还是在日常生活中。

瑛子:移居海外后,你觉得这么多年来中国的当代艺术与世界, 与社会,与大众之间的关系发生过怎样的转变?(举个例子?)中西方艺术家在以当代艺术的方式反映社会问题上又存在着怎样的差异?因为我发现你是一个比较关注社会现实的人,一直有自己的思考和判断。

琼飞:这个问题比较大啊,我怕回答不好,我只能说说自己的小感受。西方人的内心结构和东方人是有很多不同的,直面人生的孤独,这是他们最重要的命题,我亲眼见着多少人因为孤独死于非命。东方人不一样,伦理关系中的一个中国人,他(她)很少会主动思考这种哲学上的孤独。我始终认为艺术家只是一个个人主义者。艺术史也是由一个个杰出的个人主义者组成的。

想象一下,众多的个人主义者在一起,这个世界会变得多么丰富和精彩。

我很难说东西方当代艺术有什么不一样。只能说现在人口流动的可能性大,文化交流也容易,获得艺术资源的渠道也多,许多艺术家的文化背景,不仔细看还就不知道了。将来这种“地球人”身份的艺术家会很多吧。

瑛子:你觉得欧洲安逸安静的的生活会失去艺术家需要的刺激吗? 但旅法多年后我看你的作品反而更“狠”了,这些甚至有点血淋淋的画面所指为何?是你对某些地方,某些东西的特殊情结或者心结吗? 你有“人到中年”的感觉吗?

琼飞:有时我们需要一点刺激,但艺术如果只有刺激的功效,又有点肤浅和只想夺人眼球的短视。比如音乐,有时古典音乐听长了,我蛮想让摇滚刺激一下的。

有人说我的画面“嗜血”,哈哈,是的,以前有点,现在不了。我觉得我的荷尔蒙在消失。我的理性现在占了上风。我有时有点不协调。我渴望有一把刀,一把想象中锋利的匕首。我有时还这么想。

我不承认我已经到了“中年”,这个不重要。以前觉得人随着年纪增加会很讨厌,一大把经验,行动能力却在变弱,一直不想这样。以前我觉得人活五十多岁就可以了,现在觉得可以更长一点。像小野洋子一样不 账最好。

瑛子:我也喜欢小野洋子,去年她病的很重,但今年,她又开始折腾了,对,不买帐,管它80多岁还是荷尔蒙彻底消失。

觉得自己就是为艺术而生的人吗?如果不做艺术你会去做什么?

琼飞:如果实在要说为什么我选择了做艺术,是因为日常生活太无聊,怎么打发这可怕的时间呢?它在机械地消逝,不快也不慢,而我是个没耐心的人。我很少拍照,我对消失了的青春一点不惋惜,但我也不害怕衰老,我没有刻意要克服什么的心态。我只想对什么事兴致勃勃,让我忘了一切。

我努力让自己也不要介入什么“主义”,什么流派,木心说:

“大凡主义,就像强扭的瓜,不甜,烂得也快。”前几天去看巴黎的FIAC艺博会,一大堆各式莫名其妙的实物堆在画廊里,异口同声地说着“现成品也是艺术”,我就像进了一片烂瓜地一样,绕了一下就走了。

艺术家与社会的关系是间接的。许多人一创作,都爱提“主义”,主要还是图方便吧。不提并不容易。

瑛子:云南的艺术家对你的影响比较大的是哪位?云南对你而言意味着什么?对这片土地的复杂情感?(或者并不复杂)

琼飞:大毛(著名艺术家毛旭辉),他像一面旗帜。云南是我的故土,走到哪里血液都是高原的气味,我一直很有地域性,而且出来才知道,一个生长在高山群中的人和一个生活在大海边的人,非常不一样。

瑛子:感同身受。

云南是个好地方,但这种好无法用语言说出,适合艺术家胡乱生长。我是个过于“文化了”的动物,每次回云南走走就会好一些。

胡乱,没错,撒一把包谷种子,明年长出的却是罂粟花,哈哈。

你对现在的蓬勃的“中国当代艺术”怎么看?有喜欢的艺术家和牛逼的艺术吗?这个圈子依然很浮躁吗?

琼飞:很多中国艺术家都很有才华,只是需要一个更宽松的环境。我觉得在国内,艺术家面对的问题更多,会更尖锐,更有挑战性,也更有意思。牛逼的艺术家很多,现在都有意不想谈他们了,主要是我自我惭愧。艺术圈当然会浮躁,不浮躁好象也不那么好玩。我有时蛮爱听艺术家们胡言乱语的。当然静下来以后,还是会自己去干自己喜欢的事。

瑛子:你对未来(包括未来世界)担忧吗?你觉得未来艺术(包括艺术家)会被高科技取代吗?我因为来自硅谷地区,采访时经常会提这个问题,也是我自己的一个怀疑。

琼飞:相比于过去,我更好奇未来,我爱看好莱坞大片,关于未来的各种幻想,这些片子中,人的感情放在各种假设的不一样的条件下展开,我很好奇这个。我经常画一些机械和肉体的组合,我觉得机器强有力地干涉了人的感情。

可能未来,艺术是唯一不会被机械代替的事物了,艺术都被代替了,人生该有多么乏味呢?即便那个世界是如此先进和透明我都不想呆在那儿。

欲了解更多信息或购买艺术家的作品,请通过info@ensemble.cc与我们联系

Be the first to comment